あのお店はなぜ時代を超えて愛されるの? お客さんがみんな笑顔で出てくるのはどうして? 赤星探偵団の6代目団長・赤江珠緒さんが、名店の暖簾をくぐり、左党たちを惹きつけてやまない「秘密」を探ります――。

肉、肉、とにかく肉だ。私のカラダが今求めているのは、お肉。肉由来のタンパク質なのです。

……と、連日の猛暑に浮かされた赤江珠緒団長。今日はちょいと奮発して、おいしいお肉で英気を養うことにする。焼肉もいいが、クーラーの効いた部屋で牛鍋なんてのもオツじゃないだろうか。

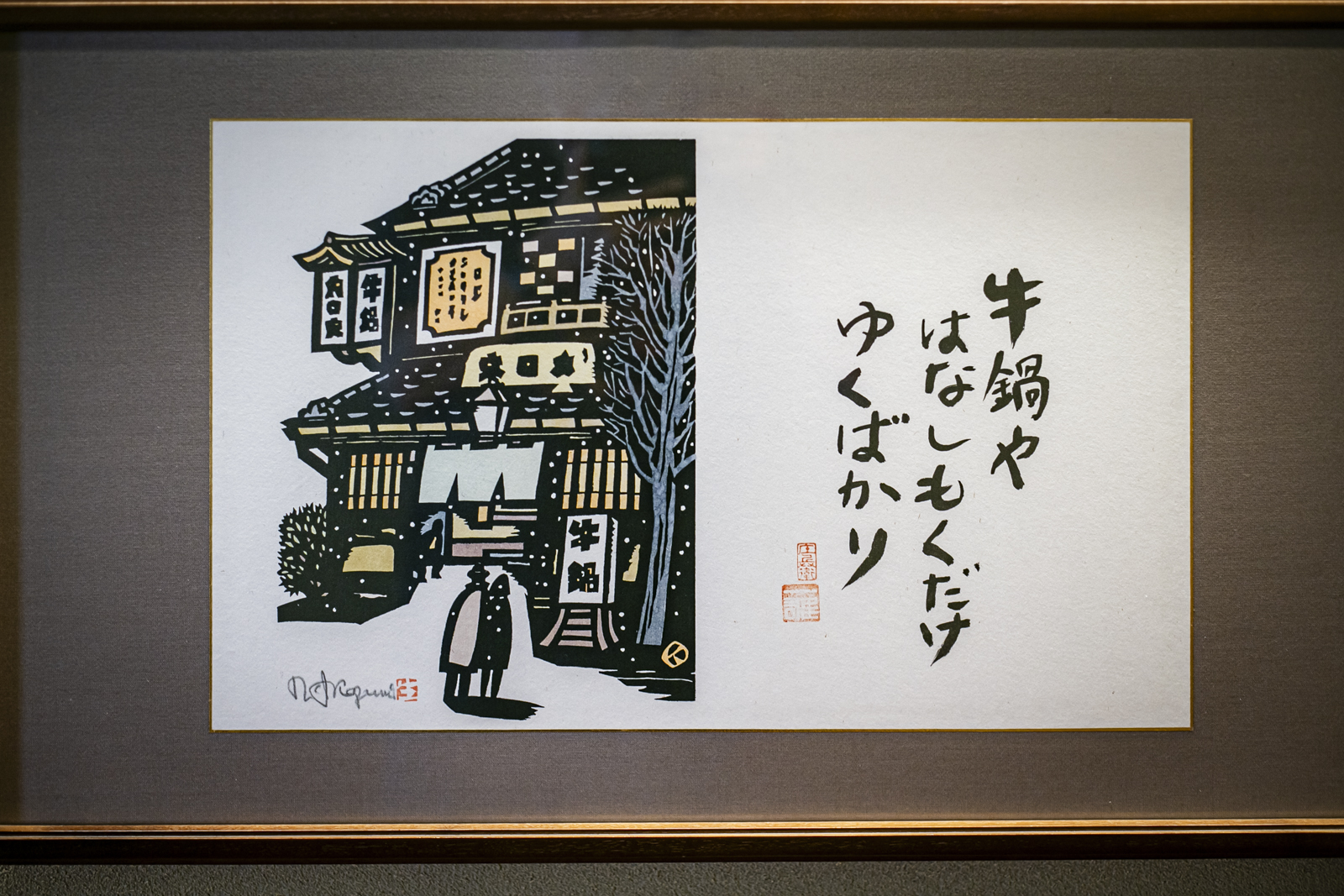

という訳で、繰り出したのは横浜・関内。伊勢佐木町の歓楽街にある「荒井屋本店」だ。明治28年創業、今年創業130周年を迎えた牛鍋の老舗である。

赤江: 門をくぐって玄関までの石畳のアプローチ、緋毛せんが敷かれた階段、品よく飾られた絵画やお花。どこを切り取っても様になる空間です。さすがは老舗の風格。

きちんとした接待利用にうってつけなのはもちろんのこと、横浜デートのお食事に、なんてのにもいい雰囲気じゃありませんか。「いいところを予約してあるんだ」とか言われてココだったら、たまりませんな。あ、ひとりで盛り上がってしまってすみません(笑)

赤江: わぁぁ、素敵な和室。もうこれ、旅館じゃないですか。今晩はこちらに泊まっていこうかしら(笑)

お料理は要予約のコースを予約済み。準備万端整いました。さ、はじめしょう!

赤星をくださーい。

牛を堪能するフルコース

“赤星”ことサッポロラガービールをトクトクトクと注ぎまして

ーーいただきます

赤江: くーーーーーっ、おいしい!

熱風漂う横浜の街を、「あか、ぼし、あか、ぼし」と念じながらがんばって歩いてきた甲斐がありました。五臓六腑に沁みわたりますわ。

お願いしたコースは全9品の「瑠璃」。旬の素材に合わせて内容は変わる。メインのお鍋は、牛鍋、すきやき、しゃぶしゃぶから選べて、〆は肉をいただいたあとの鍋で煮込むうどん。団長は、看板メニューである牛鍋をチョイスした。

この日の先付けは、ジャガイモの冷製スープ。やさしい味わいのスープで、胃が整い、心も落ち着く。

そこへ、前菜のお出ましだ。涼やかなイカとオレンジのサラダ仕立て、ナスの焼き浸し、もずく酢、海老の揚げしんじょうである。

赤江: イカとオレンジが横浜で出会いましたか。イカの旨みがトロピカルに引き立てられております。

そしてエビさんですよ。外カリカリの中フンワリ、エビの甘みたっぷり。ウシさんをいただきに参りましたが、期せずしてイカさん、エビさんの、こんなに丁寧でおいしいお料理が待っていたとは!

焼きナスに、もずく酢に、ちょいと赤星を挟みまして、ちょっとずついろいろと味わえるのがうれしいんだよなあ。

続いてやってきたのは牛焼霜造り。特選もも肉に焼き目をつけてお造りに仕上げたもので、たまり醤油と生姜や小ネギなどの薬味といただく。

赤江: ん゛ーーーーー、この滋味たるや! 絶妙な火入れによって赤身肉のおいしさが最大限に引き出されております。

老舗伝統の味を連綿と

お店の歴史を紐解いてくれるのは、荒井屋の4代目女将・荒井順子さんだ。

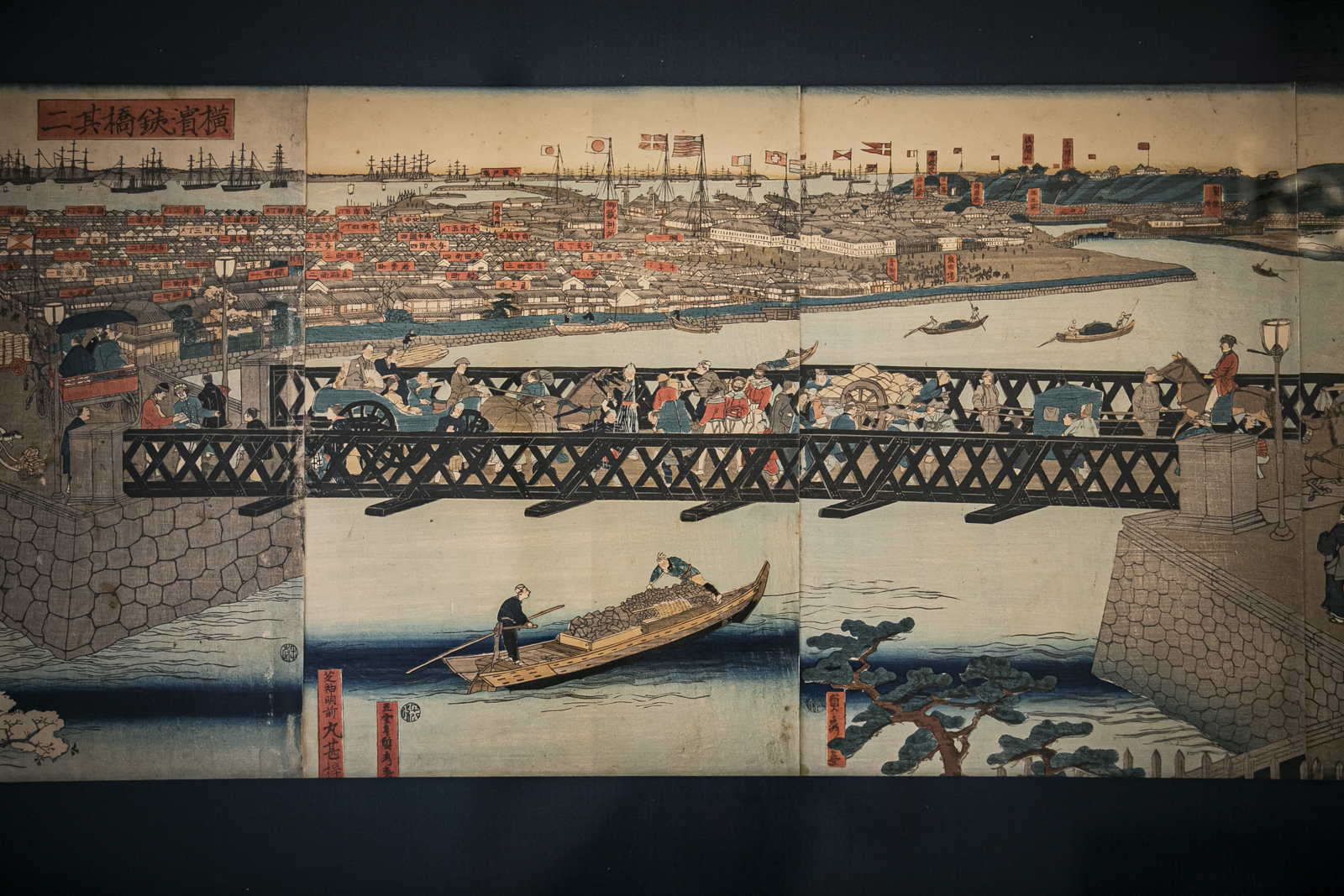

「横浜港が開港したのが江戸時代の終わりに近づく1859年。これを契機に西洋の肉食文化が日本に入ってきました。明治天皇が牛肉を食されたことで、食牛の習慣が一種のブームのように広がっていったと言われています。初代の荒井庄兵衛が店を開いたのは、二次ブームの頃だったようです。板橋の農家に末息子生まれ、一旗あげようと横浜にやってきたのです」

赤江: それが今から130年前。日本がものすごいスピードで近代化していった時期ですよね。庄兵衛さんはまさにこの地で勝負をかけたわけですね。

牛肉特有の甘く濃厚な香りと共に登場したのは、黒毛和牛のサーロインステーキだ。極上肉のおいしさをストレートに堪能するために、シンプルに岩塩とワサビ、お好みでニンニクチップと共にいただく。付け合わせのポテトグラタンもうれしい。

一切れ、二切れと無言で食べ進める赤江団長。

赤江: あっ! 思わず無心で、本気食べしてしまいました。あまりにおいしくて、ステーキと私だけの世界に没入し、おそらくここだけ時空も歪んでおりました。ごめんなさい(笑)

続いて強肴(しいざかな)は、タコ、小芋、穴子、カボチャの冷やし鉢。

赤江: タコはやわらかく、小芋はコックリと、それぞれの素材の食感を生かしながら、いいお出汁がしみしみです。たまりませんなあ。赤江の満腹度、ここまで上がってくるどころか、おいしいお料理の数々に刺激されて、いまだ0ゲージで食欲全開。牛鍋に向けた暖機運転も快調でございます。暖機運転って、いまや死語かしら。

初代・庄兵衛さんが開いたのは、当時流行していた牛鍋屋。牛肉の中でも高級料理店では使わない、扱いづらい部位や形が不揃いな部位を活用し、庶民向けに廉価な牛肉料理を提供したのが牛鍋屋だ。牛肉を生醤油で煮て、ごはんにかけたのが牛めしとなり、蕎麦にのせたのが牛そばとなった。

「初代・庄兵衛は牛肉をもっと気軽に食べてもらおうと、キャッチフレーズを考案しました。それが“開化のお味は路面電車のお値段で”。横浜に路面電車が開業したのが、荒井屋創業の9年後。牛めしと牛そばのお値段を路面電車の初乗り運賃と同じ4銭にすることで、庶民の心をつかんだそうです」

赤江: すばらしい! 当時、最先端の歓楽街に遊びに来て、路面電車に乗ろうか、牛めしとやらを食べてみようか、ええい、両方で8銭ならどちらもいけるぞとか、当時の人はワクワクしたことでしょう。

初代・庄兵衛さんの子どもは全員女の子。婿に入った登良吉さんが、大変な商売熱心で、やはりアイデアマン。2代目として荒井屋を大きく発展させたそうだ。

「登良吉は誰よりも早く市場へ出かけて、良い牛肉に荒井屋の印を押していったため、他の客を悔しがらせたといいます。また、大正から昭和初期の当時は炭火コンロが一般的でしたが、登良吉はいち早く電気コンロを導入し、世間の耳目を集めました。電気コンロはまだ贅沢品だったので、新聞記事になったほどです。お客さんをよろこばせたいというサービス精神にあふれた人だったようです」

赤江: 関東大震災では……お店は倒壊ですか。そこから登良吉さんは店を大きく再建なさったと。大変なバイタリティですね。

そして、横浜大空襲では……

「また店は焼失し、町内会長として住民の避難誘導にあたっていた登良吉は行方不明となり、帰らぬ人となりました」

赤江: なんという激動の時代でしょうか。さらに再建し、現在につながっていくわけですね。

そも、牛鍋とは?

そしてついに真打ち、牛鍋のお時間だ。

荒井屋本店の牛鍋は、コースにもよるが、使用する肉を赤身の強い「あおり」、スタンダードの「特撰」、霜降りが多く入った「特撰霜降り」から選べる。赤江団長が選んだのは「特撰」。ご覧のとおり、スタンダードでも極上の霜降り肉だ。

荒井屋本店では厳選した仙台牛を1頭買いで仕入れる。優先して仕入れるのは宮城県栗原産だ。良質な稲藁とお米を食べて育つため、肉には上品な甘みが宿るという。

ここにきて、赤江団長に素朴なギモンが湧き起こった。牛鍋とすきやきはどう違うのか?

荒井屋のメニューには牛鍋とすきやきの両方がある。一般的な見解はさまざまあるようだが、荒井屋では次のように調理法を分けているという。

牛鍋=煮る

すきやき=焼く

牛鍋はあらかじめ具材を入れた鍋に割下を入れてグツグツと煮込む。一方、すきやきは熱した鍋に牛脂を入れ、肉を焼き、ある程度火が入ったところに割下を注いで合わせる。このすきやきはいわゆる関東風。関西風は砂糖と醤油で味付けするのが一般的だ。

「日本で牛肉食が始まった頃は牛特有の臭みを消すために、醤油や味噌を使った鍋が広がり、牛鍋として浸透していきました。この徒歩圏に明治期から続く牛鍋屋が当店を含めて3軒、今も営業を続けています。うちは醤油の風味を重視した割下を使っていますが、それぞれ個性があって食べ比べてみてもおもしろいと思います」

牛鍋は、はじめは仲居さんに作っていただける。その後は、自分のペースと味付けの加減で楽しむのが荒井屋流だ。

さっと煮上げたお肉を、溶き卵をたっぷりからめてほおばる。

赤江: めっちゃくっちゃおいしいです! 肉の旨みの力強いこと。脂の甘いこと。脂が甘いけど、後味がすっきりしていて、また食べたくなる。

ひと口お肉をいただきまして、赤星をぐいっとやりますと、もうサイコーです!

おネギも甘くておいしーい! 千住ネギですか。旨みの塊ですな。

はあ〜、恐れ入りました。ため息が出ちゃうおいしさです。

時代の荒波を乗り越えて

2代目・登良吉さん亡き後、シベリアから復員した精一さんが3代目として跡を継いだ。昭和25年に店を再建し、高度経済成長と共に横浜市新庁舎や横浜駅地下街に出店するなど発展させていった。

4代目の一雄さんもバイタリティあふれる根っからの商売人だった。大学時代に渡米し、卒業後はホテルオークラや大阪の割烹で修行し、おもてなしと料理の腕を磨いた。世の中の景気が後退し、事業縮小を余儀なくされる中で、本店を守り続けた。その一雄さんと結婚したのが女将の順子さんだ。

赤江: 嫁がれる前は……ANA、あ、CAさんですか! まだCAと言わず、スチュワーデスだった時代ですね。おかみさん、ただならぬ雰囲気をまとっていらっしゃると思いましたが、なるほど合点がいきました。

順子さんが嫁いだのは1986年。ANAで初めての国際線が就航した年だ。

「お見合いなんです。一度写真を見てお断りしたのですが、仕事はなにもしなくていいからと強く押されまして。JAL機の大きな墜落事故があり、将来について考え直していた時期だったこともあり、お受けしました。5月に結婚し、年末が近づいてきたら、忙しくなっちゃったから手伝ってと、着物をどさどさと渡されて、なし崩し的に女将業がスタートしたんです。これは大変なことになっちゃったと思いましたね(笑)」

赤江: ご主人の愛の強さが順子さんを射止めたと言いますか、戦略勝ちと言いますか、まったく新たな人生のスタートですね。

そんなご主人は、精力的に店を切り盛りする中、病気で2007年に亡くなってしまう。念願の万國橋をオープンさせた2カ月後のことだった。10代の4人の子を抱えた順子さんは社長業を引き継いだ。

「こんなに不幸なことってあるのかと途方に暮れましたね。そもそも牛肉は苦難続きです、主人と共にBSE問題をなんとか乗り越えたと思ったら、牛肉生食問題、東日本大震災と牛のセシウム汚染問題など、業界を揺るがす問題や風評被害がたびたび起こってきました。そして新型コロナ。この荒井屋本店は2017年に建て替えましたが、現在までの8年間のうち3年はコロナ禍です。けれど、そのコロナ禍で、そごう横浜店をオープンし好評を得ています。とにかく必死に暖簾を守ってきた、それだけです」

赤江: 次の連続テレビ小説でドラマ化決定! すごすぎます!

4人のお子さんは……みなさん家業に入られた。なんと、すばらしい。長男は専務、次男は料理人、三男と長女は経理とな。お母様の愛情を受けて育った証拠でしょう。

「私が頼りないからじゃないかしら。ありがたいですね、心強いです」

〆の肉汁&割下しみしみうどんをいただきながら、ようやくお腹のほうもゲージMAXに到達しつつある。

赤江: 牛鍋は横浜で生まれて長い年月みんなに愛されながら育まれてきた、日本の食文化なんだなあ。

またスタミナをつけたい時に寄らせていただきますね。

もう食べられないと満腹だったはずの赤江団長は、「あんみつ、ウマッ!」と別腹を発動させたそうな。デザートまで老舗の味、抜かりなし。

——ごちそうさまでした!

(2025年8月7日取材)

撮影:峯 竜也

構成:渡辺 高

ヘア&メイク:上田友子

スタイリング:入江未悠

ブックマーク一覧

ブックマーク一覧

と赤星

と赤星

と赤星

と赤星

と赤星

と赤星