サッポロラガービール、愛称「赤星」が飲める店を探訪し、ゆっくり飲みながら見聞を広めようというこのシリーズ。第4回は前回に続いて大阪は新梅田食道街からお送りします。

行列の絶えないお好み焼き店

2日目の1軒目は「お好み焼き きじ」を目指す。行列が絶えぬと言われる名店なので、昼時の混雑時を避けて入店。カウンターに席をいただいた私のお相手をしてくれたのは、ご主人の木地一平さんだ。

店は一平さんのお祖母さんが1954(昭和29)年に始め、お父様が切り盛りする時代を経て、3代目の一平さんに引き継がれたということである。

「店を継ぐかどうかということは、若い頃には意識していませんした。でも、いずれやることになるという思いはあった。『赤星』じゃないですけど、そういう星のもとに生まれたというか、宿命だったのだと思っていますよ」

そう語る一平さんにさっそく赤星を注文すると、本日は特別、私のコップにビールを注いでくれました。では、さっそく、乾杯! と軽く発声しまして、陽気な時間が始まります。最初に焼いてもらったのが、豚玉の餅入りだ。

「うちはお好み焼きの中でもシンプルなものばかりで、珍しいものはありません。今日の豚玉の餅入りは、ビールに合うように、チーズをあしらって少しこってりとしたものにしています。生地には、キャベツ、紅ショウガ、ネギ、ヤマイモ、揚げ玉などを入れています」

出汁をきかせた生地をボールからすくい、広い鉄板に置くと、しばらくしてチリチリと焼け始める。シソをのせ、餅、豚肉をのせ、頃合いを見て裏返し、肉がカリッと焼けたあたりでまた返し、タマゴを割ってのせ、とろけるチーズをパラパラかけてから、蓋をして蒸す。

蓋をとると湯気があがり、おお! と思わず声が出た。一平さんは、ソース、マヨネーズを塗り、パラパラのカツオブシ、青海苔を振りかけてひと言、「さあ、どうぞ」。

香ばしい匂いを放ちまくる1枚のお好み焼きが、ずずずいっと進み出てきた。

本場の味に目が開かれる

いざ! 熱いところを口に入れると、トロリと溶けたチーズの下からカリカリの豚ばら肉が現れた。食感の軽快さと、ふわりとした生地の軽さが調和していて、さらにソースとマヨネーズとチーズが合わさった旨さが重なる。この年になってはじめて知った旨さだ。

というのも、私がガキの頃に家で食べたお好み焼きは、小麦粉に水を加えて混ぜ、合い挽き肉とネギ、とか、桜エビとネギなどをぶち込んで鉄板で焼き、七味唐辛子と醤油をかけて食べるという、まったくの別物だったからだ。

それでも、この、醤油味の別物が私のふるさとの味なので、お好み焼きのおいしさの記憶として定着しているのだ。ソースも好きだが醤油に対しては偏愛に近いものがあって、中年になってからはトンカツも醤油で食べるほど執着してきた。それゆえに、今回出会った本場のお好み焼きのおいしさに、目が開かれる思いがしたのだ。

創業70年を超える老舗が守ってきた大阪の庶民の味に、打たれたのである。

赤星をもう1本もらう。冷えた瓶からコップに注いだばかりの冷たいビールと、こってりしているのに上品な豚玉餅いりチーズ仕上げのお好み焼きとの相性はとてもいい。

一平さんに、赤星のイメージは何かと訊いてみた。

「赤星いうたら阪神タイガースの盗塁王やね」

「はあ?」

阪神のセンターを守っていた、あの、赤星のことを言っているのか?

関東モンの私、ボケと突っ込みの反射神経を持っていない。即座に突っ込むべきところで黙った私を見かねた一平さんは、マジメに答えてくれた。

「強いブランドだと思います。赤星があると聞けば、じゃ、それ、という人は多いから。赤星を置いているお店のイメージは、お客さんが瓶ビールを自分で抜栓するような店、という感じでしょうか」

なるほど。そんな見方もあるのか。

1971(昭和46年)生まれの一平さんはもうひとつ、おもしろい話を聞かせてくれた。

「子供の頃に見た刑事ドラマ『太陽にほえろ!』のスポンサーがサッポロさんだった。だからサッポロビールには東京のイメージがあるんです」

ほう! これまた、そんな思い出もあるのだなというのが私の感想だ。赤星をまたひと口、ぐいっと飲んで、もう1品、焼きそばをつくってもらうことにした。

どこかが違う、普通の極み

豚肉とキャベツが入る。麺はやや太い。鉄板の上で麺と具材が手早くまとめられ、混ぜ合わされ、両手にもったヘラで集められたりほぐされたりしながら、バランスよく焼けていく。その数分の間の香ばしい匂いと音までが、ビールのつまみになる。

ソースと青海苔のかかった完成品は、見た目には濃い味わいを予想させるのだが、食べてみると余計な水気がないためか、全体がパリパリと香ばしく、味わいも穏やかで品がある。ごく普通の、当たり前のお好み焼きであり、焼きそばであるのに、どこかが違う。普通の極みに、長く愛される理由があるような気がする。

「苦心してつくっていますというよりは、周囲からはいい加減に見えるくらいでいいのかなと思っています。そうやって長く続けていきながら、お客さんに楽しんでいただけたらいいのかなと」

3代目はさらりと言うのだ。一方の私は、新梅田食道街に並んでも食べたいお好み焼き屋があることを知って実に幸福な気分。あと10歳若ければもう1枚くらい食べられたのにと、ひとり残念がるのであった。

食道街の記憶が刻まれたバー

さて、この日の2軒目は、「北京」という店だ。中華料理店ではなく、スタンディングのバーである。場所は、昨日お邪魔をした「平和樓」と、出てきたばかりの「きじ」の中間くらい。「きじ」から歩いて15秒くらいの至近距離だ。

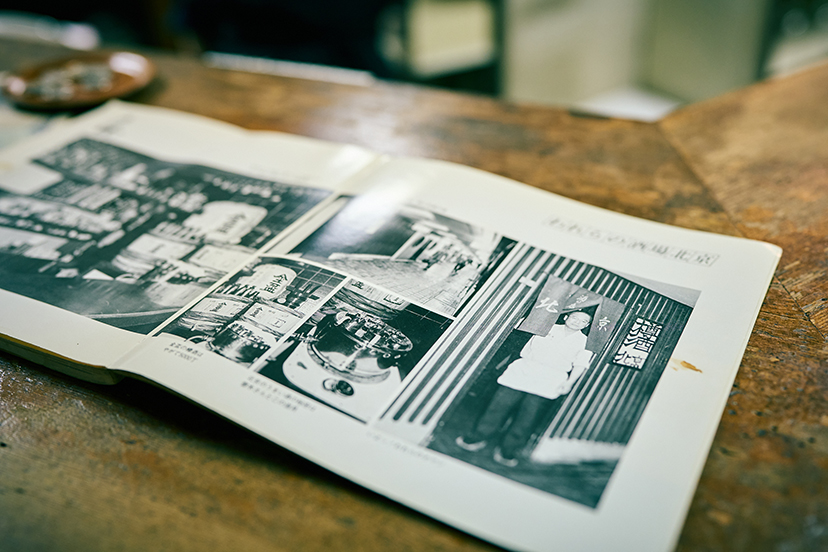

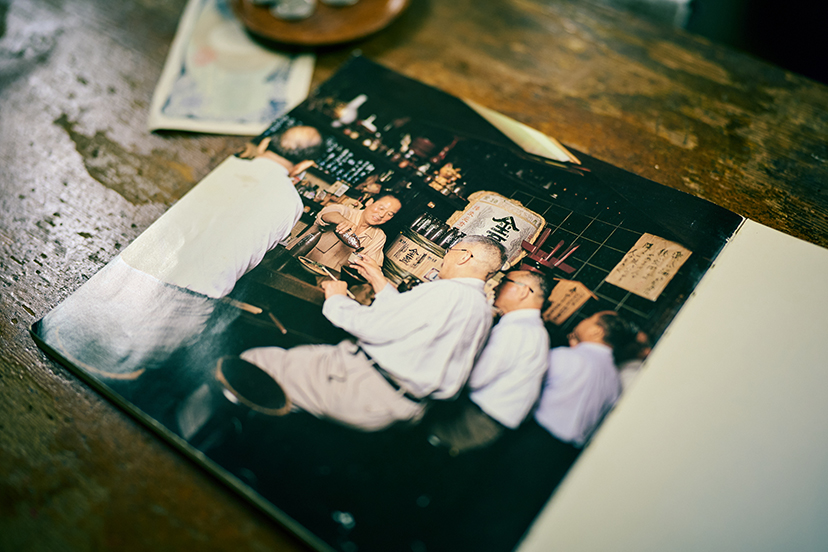

1950(昭和25)年の新梅田食道街のスタートと同時に開いた店は、樽酒を置く和風の店だった。初代の息子さんにあたる2代目のとき(1984年)に、洋酒中心のスタンディングバーに変えたという。現在はその2代目の奥様で、7年前に店を引き継いだ斎木澄子さんがひとりで店を切り盛りしている。

「主人の代のときに、日本酒離れがおきて、お酒の樽をつくる職人さんも少なくなってきたそうで、これからは洋酒の時代やって言って、思い切って今の形に変えたんです。主人が亡くなってからは、お酒のことはよくわからない私が、お客様に教えていただきながら、なんとかやっています」

少し高めのカウンターに小皿が置かれ、客はそこにいくばくかのお金を置いてから注文する。飲み物やおつまみが出てくるときに商品と引き換えに皿からお金を払うのだ。

キャッシュオンデリバリー。

店内の壁には、「禁煙」の横に、「代金引換」のプレートも貼ってある。

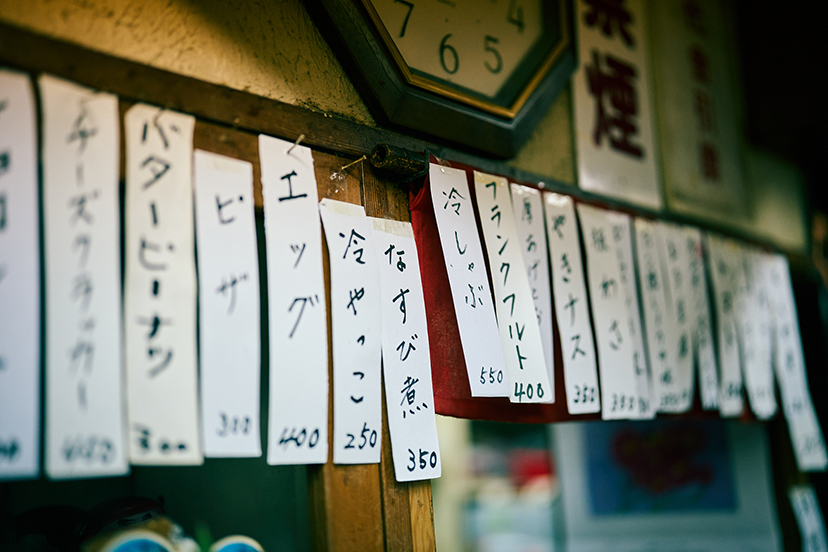

さっそく赤星を頼む。つまみを何にするか、壁の短冊を眺める。

ちくわ煮 250 板わさ 350 オニオンスライス 300 フランクフルト 400……。どれも安い。そして、あった、あった。北京へ行ったら頼もうと調べてあった、エッグ、400円である。

名物エッグに思わず見とれて

そこでさっそくエッグを頼んでみると、陶製のエッグベーカーにタマゴを2個落とし、塩をふって火にかけた簡単料理だった。

シンプルなだけに簡単と書いてしまったけれど、エッグの火の通り加減は絶妙で、出てきたらすかさず箸でかき混ぜて、タマゴの白身がエッグベーカーの内側にこびりつかぬよう上手に食べることが肝要なのである。

ところが、この私は、出てきたエッグを眺めおろし、ああ、なるほどエッグとはこのようなものかと感心するばかりで手が動かなかった。

「はやく混ぜてください。もっと、お箸で縦に切るように混ぜるんです」

指導が入ってしまった。そこで、少しコロコロになったタマゴを口へ運べば半熟よりちょっと堅めの目玉焼きを崩した感じの一品だ。熱々の白身にほのかな塩味もして、とてもうまい。

「この白身が一切残らないように、きれいに食べる方が、4人いらっしゃいます(笑)」

まさにエッグマイスター。その道を極めるために、どれほどの研鑽を積んだことか。100個、いや200個と経験を重ね、全神経を集中させてタマゴに箸を入れる瞬間を逃さぬ技を磨き上げてきたのだろうか……。白身を見事にこびりつかせて、へらへら笑うよりない私は、マイスターの秘技を想像してみるよりほかない。

スタンディングバーのあるべき姿

カウンターには、国産、スコッチ、アイリッシュ、バーボンなど、世界のウイスキーのボトルが並ぶ。最近は、ハイボールで召し上がる方が多いと澄子ママは言う。

「滞在時間もまちまちです。ゆっくりされる方もいれば、さっと1杯飲んで、ものの5分くらいでお帰りになる方もいらっしゃいます」

まさに、スタンディングバーのあるべき姿だ。大阪の梅田のど真ん中に、こんなに洒落たバーがあるのはまことにありがたい。私は、フランクフルトを焼いてもらい、赤星を飲み切ったあたりで、スコッチのハイボールを1杯頼んだ。注文の品が出てくるたびに小皿からお金をとっていただく。久しぶりのキャッシュオンデリバリーは、なんとなくオツな気分にさせてくれるのだった。

北京は、スタンディングバーになってからでも41年の歳月が経過している。当然のことながら、古くからのお客さんも少なくない。取材で訪ねたこの日も、開店時刻を過ぎると、ふらりと入店される男性の姿があった。

「常連のお客様の中に、百貨店にお勤めの方がいらっしゃって、現役の間はほぼ毎日寄っていただいていました。今は引退されていますが、それでも月に2回くらい、お見えになっていただいています」

澄子ママから聞いていた、まさにその方が見えた。

カウンターにお金を置き、赤星を1本。ゆっくりと味わってから、ウイスキーのハイボールを飲む。

さりげなく、自然な姿が、この店に憩うひとときの楽しさを物語っている。長いお勤めの間、毎晩のようにこの店で飲んできたが、引退後は近くへ来ることもない。それでも、月に2回くらいはやってきて、昔と同じように飲むのだ。

お客さんは店を愛し、店はいつも同じ温かさで客を迎える。いつまでも続いてほしい関係が、創業75年の北京にはある。

若い人も臆せず入るべし。君たちよりずっとオトナな人たちの会話に、学ぶべきなのだ。何を学ぶか?

スタンディングバーできれいに飲む、その飲み方を、である。

(※2025年6月26日取材)

取材・文:大竹 聡

撮影:衛藤キヨコ

ブックマーク一覧

ブックマーク一覧

と赤星

と赤星

と赤星

と赤星

と赤星

と赤星